Почитать 👩🎓📚

Кризис

Папа принёс попить

Невкусный стакан с водой.

Мать заставляет мыть

Руки перед едой.

Ночью нельзя орать.

В луже нельзя ползти.

Качели нельзя забрать

С площадки и унести.

Едва чуть-чуть отвлекусь,

Подумаю: "Мир неплох",

Дают конфету на вкус

В полоску, а не в горох.

Всё время хочется ныть.

Квадрат похож на кружок.

Никто не хочет чинить

Сломанный пирожок.

Да что там, вообще они

Ленятся каждый день.

Сама, мол, возьми штаны,

Сама, мол, штаны надень.

Сама сходи на...

#Песочница_уроки_дипломатии

Дети встречаются друг с другом везде. Они в любом месте в любое время учатся взаимодействовать, но нигде это не происходит с такой интенсивностью, как в обычной песочнице. Поистине, этот небольшой участок детской площадки порой напоминает целый мир – со своими законами, конфликтами и дипломатическими соглашениями. Как же научить малышей играть вместе, делиться друг с другом, не быть агрессорами и отстаивать при этом свои границы?

Самые частые столкновения на площадк...

Доброй ночи) Посоветуйте книжку хорошую по воспитанию детей🤗

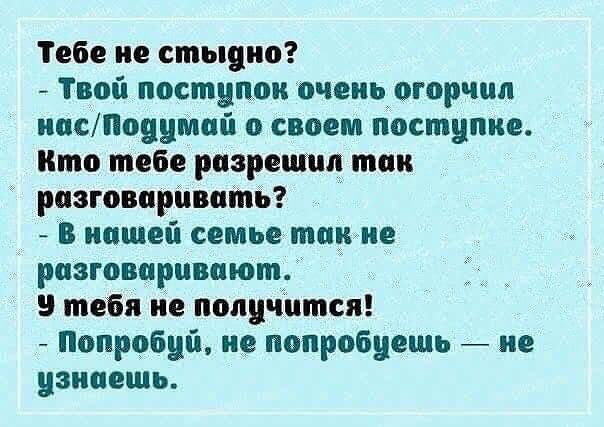

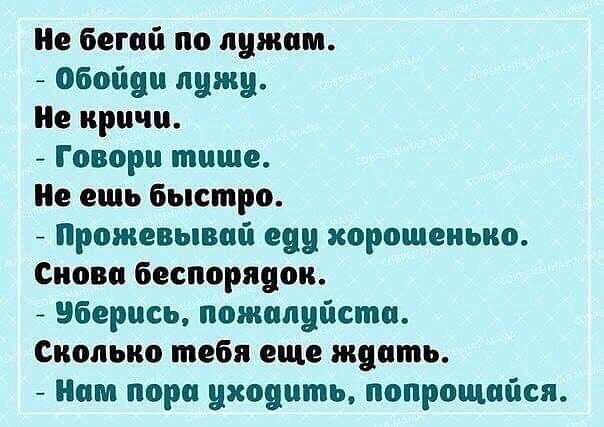

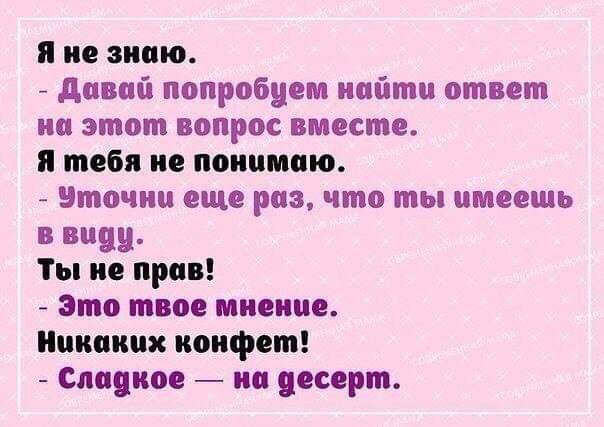

ГОВОРИМ «НЕТ» ПО-ДРУГОМУ

«Представьте, вы подходите к мужу и говорите: «Дорогой, пойдём в кино». Он отвечает: «Нет, я занят». Или просите: «Давай купим новую скатерть», а он: «Нет, у тебя что, мало красивых тряпочек дома валяется?» Как вы будете в этот момент себя чувствовать? А можно было отказать так, чтобы вы не обиделись?

Теперь представим, что на вашем месте ребёнок 3–4 лет (у кого-то раньше, у кого-то позже), и с этим сталкиваются все родители, начинает всё чаще говорить: «Купи! Пойдём! ...

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СИЛЬНО ПЛАЧЕТ

1. Ничего НЕ говорите.

Совсем ничего! Ни единого слова! Никаких «ой-ей-ей, ай-яй-яй», «бедненький мой». Не надо вопросов, что произошло, чем ударился. ТИШИНА. Слова дополнительно нагружают мозг ребенка, а он и так перегружен в данной ситуации.

2. НЕ торопитесь отвлекать ребенка.

Пусть мозг малыша справится со случившейся бедой. Дайте ему пережить случившееся.

️3. Плавно, сильно, но мягко обнимите ребенка и замрите в объятиях.

Покажите таким образом,...

Хочется какие-нибудь Курсы пройти. Не для заработка, не для работы, а для души.

Я довольно таки разносторонняя личность😅

Какие Курсы (онлайн) Вы проходили или планируете пройти? И у кого) делитесь ссылками)

Хочется чего-нибудь необычного! Давно хотела курс по скетчингу пройти, но сейчас как то душа не лежит, почему то, но все равно намеренна это сделать когда-нибудь)

Какие признаки проверить, если ребенок не говорит?

12 ПРИЗНАКОВ , КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК НЕ ГОВОРИТ.

—-

Поскольку я резко озаботилась речью своего малыша, то выложу тут этот текст.

—-

Девочки, делитесь своими ресурсами по работе с ЗРР 🙏

—-

Кто читает Бутрия, видел.

(Пост взят в ФБ-сообществе "Белый кролик")

«Мы подозреваем их, или знаем о них, или сравниваем с другими, или сверяем с нормами… В любом случае есть что-то в формировании речи ребёнка, что нас беспокоит. Часто это только тревожные мысли у мамы, или у кого-то из члено...

Всем привет ✋👋

Мамулички, посоветуйте пожалуйста что можно почитать по воспитанию, развитию,обучению детей. Было бы замечательно если можно было онлайн читать. Ну если нет, то где можно купить 🙏 Заранее спасибо 🙏💕Всем здоровья и добра 🥰

После сторис с отрывком романа пришло много вопросов с рекомендациями эротических романов, так вот, забирайте:😊

⠀

🌸Леопольд фон Захер-Мазох "Венера в мехах"

🌸Владимир Набоков "Лолита"

🌸Элиас Лаура "50 ночей удовольствия"

🌸Фанни Хилл "Мемуары женщины для утех "

🌸Дэвид Лоуренс "Любовник леди Чаттерли"

🌸Роберт Элли "Последнее танго в Париже"

🌸Полин Реаж "История О"

🌸Оскар Уайльд "Телени, или 🌸Оборотная сторона медали"

🌸Вероника Мелан «Город Х»

🌸Тия Дивайн «Игра наслаждения»

🌸Саманта Янг «По дороге ...

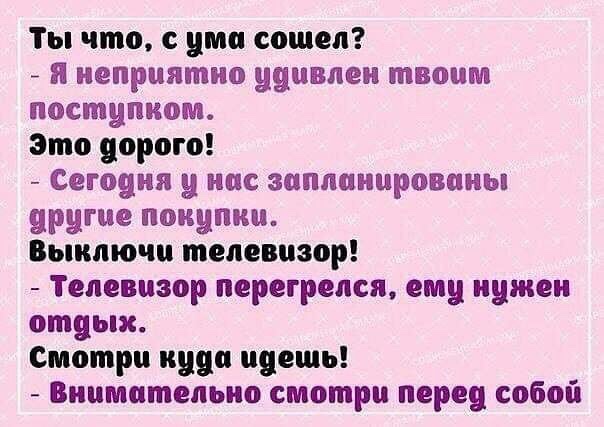

О несмешном с юмором

Самая первая помощь: 10 опасных заблуждений

Автор: Илья Бойко, спасатель

Неважно, откуда и когда они взялись, но практически каждый наш человек имеет некие знания об оказании первой помощи. Увы, в большинстве случаев этот набор знаний представляет собой кашу из стереотипов и слухов, и применение этой каши на практике не просто бесполезно, но и опасно. К примеру, все знают, что на перелом надо наложить шину. И большинство представляют себе эту шину как две-три палки, в иде...