Каждая мама лучше кого-либо знает и чувствует своего малыша. Статья для тех, кто сомневается как поступать с крохой🌸

НЕ ПРИУЧАТЬ К РУКАМ?

Как часто маме приходится слышать от друзей и родственников — «Не приучай к рукам, замучаешься! На шею сядет! С рук не слезет!»

Насколько это верно? Действительно ли так страшно — носить кроху на руках?

В 1928г получила широкое распространение теория американского психолога-бихевиориста Джона Броадуса Уотсона, суть которой заключалась в следующем — если мы хотим сформировать сильного независимого человека, мы должны ограждать его от условий формирования зависимости.

Т.е. чтобы ребенок вырос независимой личностью, он не должен получать слишком много поддержки от мамы — его не нужно брать на руки (привыкнет! так и будет на руках сидеть «до школы»!), чтобы воспитать сильный характер не нужно проявлять любовь к ребенку и т.п.

В СССР также существовала традиция не приучать ребенка к маме в целом и к рукам в частности, но у этой традиции другие корни — у нас долгое время материнство не воспринималось как серьезное занятие, важнее было вернуться «к станку», т.е. трудиться на благо государства.

Государство же предлагало ясли с полутора месяцев, затем детсад и школу. И убеждало воспитывать удобный «подарочный» вариант ребенка — управляемый (где посадили, там и сидит, не бегает), ест по часам, спит по режиму, мнения своего не высказывает. С таким ребенком намного меньше проблем, ну как минимум в детском возрасте.

Американский психолог Эрик Эриксон сформулировал понятие «базовое доверие» к окружающему миру/обществу. Базовое доверие формируется в первые годы жизни человека и оказывает влияние на его восприятие окружающего мира и оценку себя в этом мире.

До 5 месяцев ребенок вообще не воспринимает себя отдельно от мамы — мама для него весь мир, самая важная часть. Если малыш уверен в поддержке мамы — знает, что мама придет/поможет/возьмет на ручки/»никуда не денется», у него формируется доверие к окружающему миру («мир хороший=меня любят=я хороший»). Если это доверие не сформировано (т.е. сформировано НЕдоверие), получаем неадекватную самооценку, недоверие к окружающим, и, как результат, сложности в отношениях с окружающими.

Для подтверждения этой теории проводились эксперименты:

щенков из одного помета разделили на две группы. Группа А содержалась с мамой, щенков группы Б изолировали. Результат: в незнакомой обстановке уже подросшие щенки группы А оставались уверенными в себе и жизнерадостными, в то время как щенки группы В были более подвержены влиянию окружающей среды, боязливы.

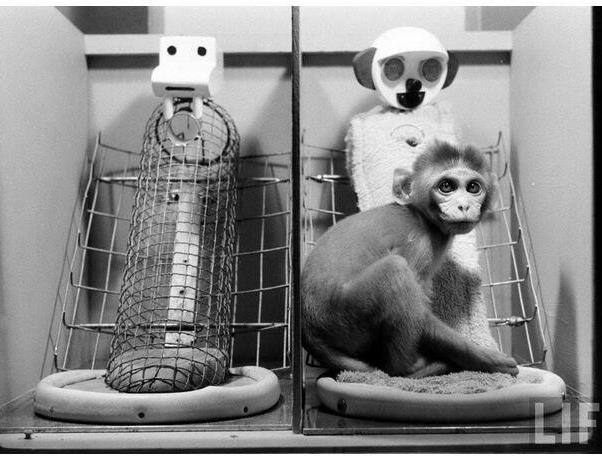

Говоря об экспериментах, нельзя не отметить эксперимент американского психолога Гарри Харлоу.

Привязанность в то время понималась исключительно в терминах пищевого подкрепления. Младенец любит мать, потому что она утоляет его голод. Харлоу кормил детенышей из рук, из маленьких бутылочек. Когда он бутылочку убирал, обезьянки просто отворачивались. Но когда он пытался отобрать у них полотенце, происходило нечто совершенно иное: макаки начинали истошно визжать, кидались на пол и вцеплялись в полотенце мертвой хваткой.

Чтобы разобраться в природе возникновения привязанности, Харлоу соорудил из проволоки «кормящую мать» (к ней крепилась бутылочка с молоком — «сосок») и мягкую суррогатную мать, обернув ее корпус махровой тканью (у второй матери не было соска). Новорожденных детенышей сажали в клетки с двумя суррогатными матерями. Спустя несколько дней детеныши переносили свою привязанность с настоящих матерей, которые теперь были недоступны, на матерчатых суррогатных — за них они цеплялись, по ним ползали, ласкали их «лица» своими маленькими лапками и проводили многие часы, сидя у них на спинах и животах. Матерчатая мать не могла их накормить молоком, и когда детеныши испытывали голод, они забирались на проволочную мать, но затем снова возвращались к матерчатой.

В ходе эксперимента Харлоу помещал маленьких макак в незнакомую комнату вместе с одной из суррогатных матерей. Если с ними была кормящая мать, детеныши дрожали от страха, плакали и сжимались в комок на полу. В присутствии «махровой мамы» обезьянки чувствовали себя в безопасности, с интересом изучали комнату и предметы, расположенные в ней. Аналогичной реакцией сопровождались и другие стрессовые ситуации.

Британский психолог и психоаналитик Джон Боулби и его ученица Мари Айнсворт (в 1967) подтвердили важность привязанности, т.е. эмоциональной связи ребенка и мамы: ребенку важно не только быть сытым и «в тепле». Важно чтобы мама его чувствовала, проявляла внимание и любовь. Мама — безопасная надежная основа для формирования последующего исследовательского поведения ребенка. Малыш, который не получает достаточно тактильного и эмоционального контакта с мамой, не получает достаточного стимула для развития познавательных действий (зрительных, слуховых, мануальных), кроме того, у такого малыша неизбежно возникнут проблемы в сфере взаимоотношений (как можно научиться тому, чего не видишь?).

Кроме того, при всем желании у Вас не получится приучить ребенка к рукам – он уже привык.

9 месяцев он был частью мамы, привык слышать стук ее сердца, привык к ее теплу и ритму ее шагов. Быть на руках – естественная потребность ребенка, такая же, как потребность в еде и отдыхе. И потребность эта подкреплена опытом тысячелетий – мамины руки для ребенка означают безопасность (сам он не может ни передвигаться, ни позаботиться о себе). Если малыша положили и отошли, срабатывает «сигнализация» — инстинкт самосохранения заставляет его звать маму («Меня забыли и ушли! Придет серый волк и съест!») Если на сигналы никто не реагирует, ребенок испытывает стресс (новорожденный не имеет опыта – он не знает, что мама никуда не денется. Он не имеет чувства времени. Он уверен, если мама ушла из поля зрения – это навсегда). И если кратковременные и редкие стрессы может быть и стимулируют взрослого, то для ребенка постоянный высокий уровень гормонов стресса крайне вреден – это угнетает и иммунную, и эндокринную и нервную систему. И затормаживает развитие малыша – организм затрачивает на борьбу со стрессом те ресурсы, которые мог бы использовать для развития.

В результате, у деток, «приученных к рукам», выше интеллектуальное развитие и они лучше адаптированы к жизни в обществе и общению с окружающими.

Ну и напоследок — «ручные дети» лучше развиваются физически. С ребенком на руках мама двигается — ходит, садится и встает, выполняет какие-то действия. Ребенок вынужден преодолевать силу тяжести (учится держать голову, потом спинку) и сохранять равновесие. Он раньше начинает осваивать ручки и учится делать наклоны и повороты.

Обязательно берите ребёнка на руки, если он этого хочет!

Комментарии

Дочке 1,8, приехали в гости к родителям мужа, каждый день выслушивала,что ребёнок у меня ручной, что проходу мне не даёт, что потом намучаюсь и тд и тп) Хотелось сказать, завидуйте молча, что в своё время не натаскались сына) Сейчас уже он на руки не пойдёт) 😁

@marfusha_, моя мама говорит таскай, пока на руки идёт) 😁 Свекровь за мою спину видать переживает)